Del 20 al 22 de marzo, se llevó a cabo la Cumbre Global sobre Constitucionalismo en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Esta conferencia internacional incluyó conferencias plenarias, debates y paneles simultáneos a lo largo de tres días.

Organizado desde 2021 por el Programa de Estudios Constitucionales de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con el Foro Internacional sobre el Futuro del Constitucionalismo, este tercer encuentro reunió a juristas, profesionales, activistas, académicos y estudiantes de todo el mundo.

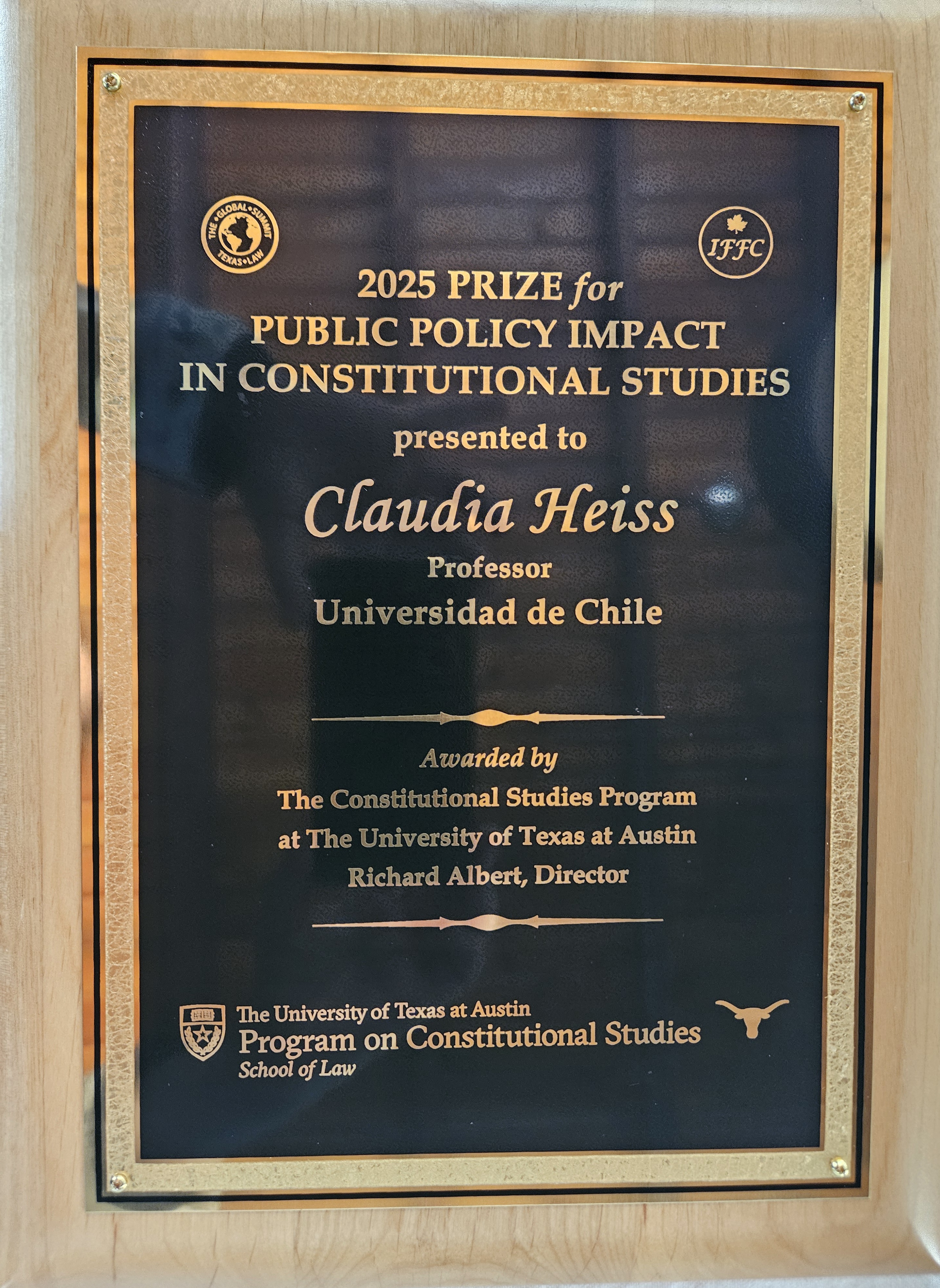

Entre los asistentes, destacaron las académicas de la Facultad de Gobierno, Claudia Heiss y María Cristina Escudero, quienes participaron en las mesas "Challenges and Opportunities for Democratic Constitution-Making: Lessons from Chile" y "The Future of Constitution-Making in Chile: Challenges and Prospects". Además, la profesora Heiss moderó la mesa "Constitutionalism and Democracy: Insights from the Global South" y recibió el Premio al Impacto en Políticas Públicas en Estudios Constitucionales 2025.

Tras este destacado reconocimiento, entrevistamos a la académica sobre sus estudios y aportes en materia de Constitucionalismo. Esto fue lo que nos contó:

El premio destaca tu contribución a la comprensión de los procesos constitucionales democráticos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los mayores desafíos para lograr una constitución que realmente refleje los valores y aspiraciones de una sociedad diversa y democrática?

Nuestros procesos no lograron generar una constitución que reflejara las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía, pero esto no significa que hayamos vuelto al punto de partida. En este largo debate, pudimos sacar a la luz desacuerdos importantes sobre los pueblos originarios, las problemáticas de género, la función de los partidos políticos y movimientos sociales, y el rol del Estado en la seguridad social y pública, entre otros temas. El hecho de que hoy no existan los altos requisitos que antes se exigían para modificar las leyes orgánicas constitucionales e incluso la Constitución, representa un gran cambio institucional. También se ha modificado la forma en que actúa el Tribunal Constitucional, y el sistema electoral se ha reformado varias veces, incluyendo ahora el voto obligatorio. Lo más importante es que el país logró encauzar el conflicto a través de acuerdos políticos democráticos. Es necesario que sigamos analizando las distintas propuestas que surgieron en este tumultuoso periodo, y en eso la academia tiene una función importante.

¿Qué puntos en común y diferencias destacarías entre los procesos constitucionales en esta región del mundo?

¿Qué puntos en común y diferencias destacarías entre los procesos constitucionales en esta región del mundo?

Los procesos constituyentes recientes en América Latina han sido muy variados. Algunos se caracterizan por reconocer derechos grupales, asociados por ejemplo con los pueblos indígenas y el medio ambiente, en una corriente conocida como Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Este fenómeno, generalmente vinculado a las constituciones de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, se superpone con el constitucionalismo post-transicional, ejemplificado por la Constitución de Brasil de 1988. En Perú, el cambio constitucional tuvo un carácter autoritario. En procesos como el de Venezuela, el control de la asamblea por un grupo hegemónico terminó debilitando los frenos y contrapesos, y abriendo la puerta al autoritarismo. En varios casos, los procesos constituyentes han servido de excusa para concentrar poder en el ejecutivo, por ejemplo, a través de la reelección presidencial, el control de las cortes de justicia o mecanismos para eludir a la oposición política. La participación ciudadana ha demostrado ser un arma de doble filo, que a veces permite mayor inclusión, pero otras es un instrumento de control político. Es importante conocer estos casos para identificar problemas, aprender de los aciertos y tratar de no replicar los errores de otros.

¿Cuáles son los principales retos que ves en el futuro del constitucionalismo en Chile y el sur global?

¿Cuáles son los principales retos que ves en el futuro del constitucionalismo en Chile y el sur global?

No son buenos tiempos para el constitucionalismo democrático en el mundo. En todas partes vemos cómo se instrumentalizan causas loables para fines personales y mezquinos. El descrédito de las instituciones políticas, y en especial de los partidos, es un gran desafío para la articulación de propuestas colectivas que permitan el desarrollo pacífico de democracias inclusivas y pluralistas. Fortalecer la representación política democrática y los proyectos políticos programáticos es el principal desafío que enfrentamos hoy.

Tu trabajo fue reconocido por su impacto en las políticas públicas. ¿Podrías destacar algún ejemplo concreto de cómo tus investigaciones y análisis han influido en el debate constitucional y las decisiones políticas en Chile?

El premio está enfocado en el aporte al debate público que se desarrolló en Chile desde el proceso participativo impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet en 2016. En este sentido, pienso que es un reconocimiento a todas las personas que, desde la ciencia política, los estudios constitucionales y otras disciplinas, contribuimos a difundir el conocimiento sobre los problemas constitucionales y a diseñar instituciones para enfrentar la crisis política. En mi caso, esto se expresó especialmente en el libro Por qué necesitamos una nueva Constitución (2020), el trabajo en la mesa técnica que redactó la propuesta de la ley 21.200, y la coordinación de las audiencias públicas en representación de la Universidad de Chile en 2023. La relevancia de la participación ciudadana, la inclusión de grupos subrepresentados y la masividad del apoyo a los derechos sociales y al medio ambiente son algunos de los temas que este trabajo contribuyó a relevar.

Finalmente, ¿Qué significa este reconocimiento para ti y cómo crees que impactará tu trabajo futuro en el campo de los estudios constitucionales?

Finalmente, ¿Qué significa este reconocimiento para ti y cómo crees que impactará tu trabajo futuro en el campo de los estudios constitucionales?

Fue una gran emoción recibir este reconocimiento de parte de la comunidad internacional de los estudios constitucionales, junto con grandes actores del terreno constitucional, como un juez de la Corte Suprema de Brasil, un destacado profesor premiado por su papel de mentoría, o una jueza defensora de derechos humanos en Kosovo. Entiendo este reconocimiento como una forma de valorar el involucramiento cívico de muchas personas en Chile que, junto con sus tareas de docencia e investigación, han contribuido ya por muchos años al debate público en materia constitucional. El valor de una esfera pública crítica, pluralista e informada es algo que sin duda se aprecia mucho hoy en la academia estadounidense, asediada por el gobierno de ese país.

.jpg.jpg)